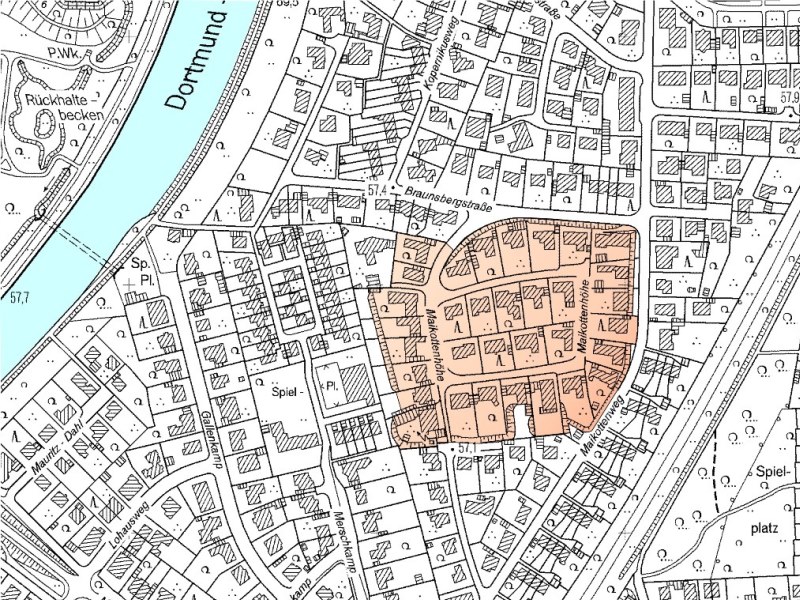

Maikottenhöhe

Benannt nach der örtlichen Bezeichnung. Der Name bezieht sich auf die Aufschüttung des Geländes, die beim Bau des Dortmund-Ems-Kanals hier entstanden ist. Ein Teil der ausgehobenen Erdmassen des Kanals wurde hier als großfläche Aufschüttung angelegt. Der Höhenunterschied ist an der Ostseite der Aufschüttung zur Straße Maikottenweg bis zu 3 m hoch.

Kanalbauarbeiter aus der Fremde

Als 1892 der Bau des Dortmund-Ems-Kanals begann, benötigte man allein für den Streckenabschnitt

Münster mehr als 1.200 Arbeiter. Wanderarbeiter aus ganz Deutschland, insbesondere jedoch

ausländische Arbeitskräfte mussten deshalb angeworben werden.

Wirtschaftliche Not in der Heimat trieb vor allem russische Polen, Holländer, aber auch

Italiener nach Münster. Für den Kanalbau war diese Entwicklung günstig, zeichneten sich die

fremden Arbeitskräfte doch durch Fleiß, mäßige Lebenshaltung und niedrige Lohnansprüche

aus. Denn die Arbeit beim Kanalbau war durchaus kein Zuckerschlecken, und reich konnte man

dabei auch nicht werden. Durchschnittlich verdiente ein Kanalbauarbeiter an einem 15-stündigen

Arbeitstag etwa 2,50 Mark. Unterkunft und Verpflegung kosteten aber mindestens eine Mark, so

dass zum Sparen kaum etwas übrig blieb.

Bei anspruchsvolleren Arbeiten gab man den Italienern den Vorzug. Diese stammten zumeist aus

der Lombardei und waren direkt dort angeworben worden. Sie galten als Spezialisten für die

Bearbeitung des steinigen Bodens und waren kunsthandwerklich geschickt. Dagegen mussten die

russischen Polen Arbeiten verrichten, die man Deutschen nicht zumuten wollte. Untergebracht

wurden die Arbeiter in Baracken, nach Nationalitäten getrennt voneinander, denn Italiener

galten als rasch auflodernd in Leidenschaft und Polen schrieb man Zügellosigkeit,

Leichtsinn, Jähzorn und Unzuverlässigkeit zu. Doch die italienischen und holländischen

Arbeiter kochten sowieso meistens ihr eigenes Süppchen. Das heißt: Sie mieteten bei einem

Bauern einen separaten Schuppen oder bauten eine Baracke nur für ihre Landsleute.

Im Jahre 1899 waren die Arbeiten dann weitgehend abgeschlossen. Bis auf einige wenige Männer

erhielten alle Arbeiter - in Münster etwa 100 Ausländer - ihre Entlassungspapiere. Die meisten

Wanderarbeiter zogen weiter, um woanders Arbeit und Brot zu suchen. Für die Auslandspolen aus

Russland und Galizien bestimmte der preußische Innenminister die Abschiebung in ihr Heimatland.

Von den Inlandspolen aus den Provinzen Ost- und Westpreußen, Posen und Schlesien sowie von den

Holländern und Italienern ließen sich viele dort nieder, wo sie fast sechs Jahre lang

gearbeitet hatten. In Münster waren dies die Straßenzüge in Kanalnähe. Siehe Klein-Muffi

Als Maurer, Bauhandwerker oder als Hilfsarbeiter suchten die häufig unverheirateten Männer

Arbeit im neuen Stadthafen. Allmählich fanden sie aber auch in anderen Bereichen Beschäftigung.

(...)

Quelle: Stadtarchiv Münster, Im Wandel der Zeit - 1200 Jahre Münster, Zwolle 2000,

Seite 308-309