Seiteninhalt

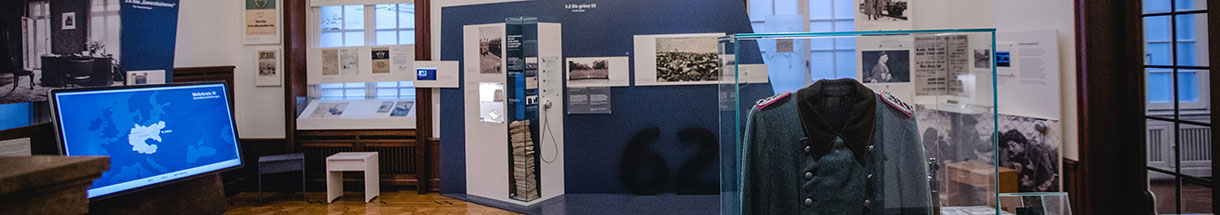

Organisation und Begleitung: Verbrechen der Geheimen Staatspolizei und Ordnungspolizei

Deportationen von Jüdinnen und Juden vor 80 Jahren

Zum 80. Mal jährt sich in diesem Winter die erste Deportation von als jüdisch markierten Menschen aus dem Münsterland in das Ghetto in Riga. Hunderte Männer, Frauen und Kinder wurden verhaftet und verschleppt. Das Ziel der Täter: die vollständigen Ausgrenzung und Vernichtung der Menschen, die nicht als Teil der "deutschen Volksgemeinschaft" angesehen wurden.

Unter Aufsicht und Begleitung der Ordnungspolizei wurden die Verfolgten in diesem und weiteren Transporten in Ghettos nach Riga und Theresienstadt verbracht. Die wenigsten überlebten die Inhaftierung in Ghettos und Konzentrationslagern, die Zwangsarbeit und schlechten Lebensbedingungen. Doch die Deportationen verliefen nicht allein unter Mitwirkung der uniformierten Polizei. Verantwortlich für die Organisation der Deportationen war die Geheime Staatspolizei (Gestapo). Zum 80. Jahrestag der Deportationen aus dem Münsterland haben wir daher mit Margarete Zimmermann, Mitarbeiterin in den Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht in Osnabrück gesprochen und gefragt: Welche Verbindungen gab es zwischen der Gestapo und Ordnungspolizei? Wie arbeiteten beide Polizeibehörden und andere Organisationen bei Deportationen zusammen?

Heute wirkt es alles andere als furchteinflößend, das Schloss in Osnabrück. In strahlendem Gelb angestrichen und unter blauem Himmel wie an dem sonnigen Tag, an dem Jule Richter, FSJlerin im Geschichtsort, und Kim Sommerer, wissenschaftliche Volontärin, nach Osnabrück reisten, würde kaum jemand vermuten, dass sich im Westflügel des Schlosses vor 80 Jahren ein Ort der Polizeigewalt befand: Die Zentrale der Geheimen Staatspolizei im Regierungsbezirk Osnabrück mit einem Zellenkeller, in dem vor allem ausländische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter inhaftiert und gefoltert wurden.

Als eins der wichtigsten Terrorinstrumente des NS-Staates überwachten die Polizisten der Gestapo die Bevölkerung zur Bekämpfung von Personen, die als politische Gegnerinnen und Gegner galten oder die nicht den rassistischen Kriterien der Nationalsozialisten genügten. So konnte die Gestapo eigenmächtig Ermittlungen anstellen, Verhaftungen vornehmen und ohne Gerichtsverfahren Strafurteile verhängen und vollziehen. Dabei brachten die Mitarbeitenden häufig ihre “Erfahrungen” aus ihrem “Auslandseinsatz” ein: Viele nahmen zwischenzeitlich am Vernichtungskrieg im Osten Europas teil und zeigten die dortige Brutalität auch in der Behandlung der Häftlinge. Hart ging die Gestapo gegen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter vor, deren Arbeitsleistung angeblich nicht genügte oder die versuchten, sich dem Arbeitszwang zu widersetzen. Zur Bestrafung wurden nicht zuletzt “Arbeitserziehungslager” eingerichtet - oft auch bezeichnet als “Konzentrationslager der Gestapo”.

Ihre Repressionsmaßnahmen richteten sich in großem Maße auch gegen die jüdische Bevölkerung, die die Gestapo ab 1938 systematisch überwachte. Viele jüdische Männer, Frauen und Kinder wohnten ab 1939 zwangsweise in sogenannten “Judenhäusern” - eine erste Konzentrierung der jüdischen Bevölkerung auf wenige Wohnhäuser. 14 solcher “Judenhäuser” befanden sich in Münster, eins etwa am Kanonengraben 4 im Gebäude der Marks-Haindorf-Stiftung. Das größte “Judenhaus” in Osnabrück befand sich an der Kommenderiestraße 11 - sichtbar ist davon heute nichts mehr. Nicht einmal eine Gedenk- oder Informationstafel weist an dieser Stelle auf die Geschichte des Ortes hin.

Die systematische Erfassung, Kontrolle und Überwachung der jüdischen Bevölkerung lieferte gleichzeitig die Basis für die Organisation der Deportationen, die der Gestapo oblag. Sie erstellte die Deportationslisten ebenso wie die Haftanweisungen und beschlagnahmte nach der erfolgten Verschleppung das Vermögen der Betroffenen.

Zusammenarbeit der Gestapo und Ordnungspolizei

“Aber ohne andere Polizeistellen hätte die Gestapo nicht funktioniert”, sagt Margarete Zimmermann, Mitarbeiterin in den Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht. Personell vergleichsweise schwach aufgestellt, war die Gestapo angewiesen auf die Hinweise von V-Männern und der Bevölkerung, aber auch der Ordnungs- und Sicherheitspolizei. So war es die Ordnungspolizei, die selbst bei Personenkontrollen Personen festnahm und an die Gestapo übergab, auf Hinweise der Gestapo zur Verfolgung von “Straf”taten reagierte, ebenfalls Verhaftungen durchführte und schließlich die Deportationszüge bewachte und begleitete. Auch die Kriminalpolizei beteiligte sich an den Verbrechen, unter anderem an der Verschleppung Osnabrücker Sintizze und Sinti in Konzentrationslager im Jahr 1941.

Etwa 400 Jüdinnen und Juden aus dem Münsterland wurden im Dezember 1941 in einem ersten Deportationszug verschleppt, nachdem sie bereits Tage zuvor in der als Sammellager umfunktionierten Gaststätte “Gertrudenhof” unweit des Sitzes der Ordnungspolizei in Münster festgehalten worden waren. An diese erste Deportation schlossen sich weitere Transporte in Ghettos und Vernichtungslager in Riga, Theresienstadt und Auschwitz an. Aus dem Regierungsbezirk Osnabrück waren mindestens 150 Jüdinnen und Juden betroffen - der älteste von ihnen war 60 Jahre alt, die jüngste gerade einmal vier.

Einige der Deportationszüge standen über mehrere Stunden am (Güter-)Bahnhof. Einzelne der Verfolgten fragten Passantinnen und Passanten nach Trinken und Essen. In mindestens einem Fall begleitete eine Frau gar ihre Freundin, die “umgesiedelt” werden sollte, zum Bahnhof. Bei all diesen Kontakten und bei den am helligten Tag stattfindenden und von der Polizei begleiteten Märschen zu den Bahnhöfen wird deutlich: Auch Nachbarinnen und Nachbarn wirkten durch Passivität oder Wohlwollen an den Deportationen mit. Einige denunzierte ihre Mitmenschen sogar bei der Geheimen Staatspolizei.

Ahndung der Verbrechen!?

Anders als die uniformierte Polizei wurde die Gestapo nach dem Ende des Krieges von den Alliierten zu einer verbrecherischen Organisation erklärt und aufgelöst. Die wenigsten der Gestapo-Polizisten mussten sich allerdings für ihre individuellen Taten rechtfertigen, trotz der oft negativ ausgenutzten Handlungsspielräume und begangenen Verbrechen. Im Gegenteil: Wie auch die meisten Ordnungspolizisten lebten die Staatspolizisten zumeist unbehelligt weiter. Einige Gestapo-Mitarbeitende arbeiteten später in der uniformierten Polizei, andere wurden Verlagsmitarbeiter oder als Kaufmann angestellt. Einige flohen ins Ausland, wo sie sich ein neues Leben mit einer neuen Identität aufbauten. So wie wahrscheinlich im Fall von F. Rascher, der zwischen Ende 1943 und Januar 1945 die Gestapo Osnabrück leitete und nachweislich einen sowjetischen Zwangsarbeiter am Güterbahnhof hinrichtete.

Sichtbarkeit der Verbrechen heute

Lange erhielten die Verfolgten keinerlei Anerkennung für ihr erfahrenes Leid. Erst seit den 1990er Jahren vergegenwärtigen Stelen, Stolpersteine und Gedenkveranstaltungen die Taten und erinnern an die Opfer und Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung. Dennoch bleiben die Verbrechen bis heute im Alltag kaum sichtbar und genauso wenig präsent, wie die vielen, vielen Täter, die dazu beitrugen, dass die Deportationen so “erfolgreich” verliefen:

Die Gestapo, die die Verfolgten überwachte und ihre Verhaftung und Deportation anordnete; die Ordnungspolizei, die die Menschenmenge begleitete, die Transporte bewachte und für den reibungslosen Ablauf der Deportationen sorgte; die Reichsbahn, die die Transporte durchführte; Finanzbehörden, die das zurückgelassene Eigentum der Deportierten “verwalteten” und zugunsten der Reichskassen günstig, meist unter Wert an die “Volksgemeinschaft” verkauften; die Bevölkerung, die sich an dem Eigentum ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger bereicherte und nicht einschritt, wenn ihre Nachbarn, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen oder Bekannten festgehalten, weggeführt und abtransportiert wurden. Nicht nur zum 80. Jahrestag der Deportationen sollte diese Taten vergegenwärtigt und den Deportierten gedacht werden. Homepage der Gedenkstätten Augustaschacht und Gestapokeller