Seiteninhalt

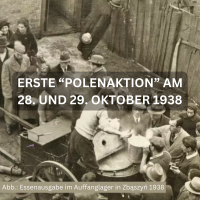

Die erste „Polenaktion“ am 28. und 29. Oktober 1938

Ein Bericht von Jeremias Rahmsdorf

Die sogenannte erste „Polenaktion“ am 28. und 29. Oktober 1938 ist in der öffentlichen Erinnerung heute weitestgehend vergessen. Dabei ist sie in eine Kette von Ereignissen einzuordnen, die schließlich zu den Novemberpogromen führte. Sie gilt als erste Massendeportation polnischer Jüdinnen*Juden aus dem Deutschen Reich.

Seit dem Machtantritt der Nationalsozialist*innen 1933 waren Jüdinnen*Juden zunehmend der rassistischen Politik ausgesetzt und wurden vom gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben in Deutschland ausgegrenzt. Insbesondere die von den Nationalsozialist*innen als „Ostjuden“, Jüdinnen*Juden mit Wurzeln in Osteuropa, bezeichneten Menschen litten unter dem NS-Regime. Polnische Jüdinnen*Juden waren von der ersten „Polenaktion“ betroffen.

Ihre Vorgeschichte beginnt im Frühjahr 1938. Mit dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich fürchtete die polnische Regierung eine massenhafte Rückkehr jüdischer Menschen aus Österreich nach Polen, da diese nun auch dort antisemitischer Willkür und Verfolgung ausgesetzt waren. Um auch einen vermehrten Zuzug polnischer Jüdinnen*Juden aus Deutschland zu unterbinden, verabschiedete das polnische Innenministerium am 6. Oktober 1938 einen Erlass. Allen polnischen Bürger*innen, die länger als fünf Jahre im Ausland lebten, sollte die polnische Staatsbürger*innenschaft entzogen werden konnte, was ihre Einreise nach Polen verhindern sollte. Polnische Staatsbürger*innen wurden aufgefordert, ihren Pass beim im Ausland zuständigen Konsulat vorzulegen, um ihre Staatsbürger*innenschaft zu behalten. Allerdings musste dies noch vor Ablauf des 29. Oktobers 1938 erfolgen. Diese kurze Frist einzuhalten war den meisten Menschen überhaupt nicht möglich.

Die Nationalsozialist*innen sahen in diesem Erlass eine Gefährdung ihrer Pläne zur Ausweisung polnischer Jüdinnen*Juden nach Polen. Die NS-Regierung stellte der polnischen Regierung ein Ultimatum, die Verfügung zurückzunehmen. Ansonsten drohte man mit der Abschiebung polnischer Jüdinnen*Juden noch vor Inkrafttreten der Regelung. Doch zeitgleich wurde mit der Planung der Abschiebung aus dem Deutschen Reich begonnen. So nutzten die Nationalsozialist*innen den Oktobererlass als Vorwand für die Aussiedlung polnischer Jüdinnen*Juden aus Deutschland. Es wurde der Anschein erweckt, die Regierung in Warschau selbst trage die Verantwortung. Diese schien die Rücksichtslosigkeit der Nationalsozialist*innen im Umgang mit den jüdischen Menschen stark unterschätzt zu haben.

Am 26. Oktober 1938 ordnete Reinhard Heydrich, damaliger Chef der Sicherheitspolizei, mit Ermächtigung des Polizeichefs und Reichsführer SS Heinrich Himmler die Sicherheits- und Ordnungspolizei an, allen Jüdinnen*Juden, die im Besitz der polnischen Staatsangehörigkeit waren, einen Ausweisungsbefehl auszuhändigen und noch vor Ablauf des 29. Oktobers 1938 über die polnische Grenze zu deportieren. Da ausländische Staatsbürger*innen verpflichtet waren, ihren Aufenthaltsort bei der Polizei anzugeben, verfügten die Polizeibehörden über Adressatenlisten. Am 28. und 29. Oktober kam es so reichsweit zu Massenverhaftungen. Die Art und Weise der Durchführung der Befehle war von den lokalen Behörden und Beamten abhängig: mal wurden ganze Familien verschleppt, andernorts nur die männlichen Familienmitglieder. Die SS ging mit besonderer Brutalität vor. Die Verfolgten wurden verhaftet und anschließend mit der Reichsbahn zur deutsch-polnischen Grenze deportiert.

Für die Betroffenen führte die Aktion zu extremen physischen und psychischen Belastungen. Teils wurden die noch schlafenden Menschen in ihren Häusern durch die Polizei überrascht und mussten hastig ihre Wohnungen verlassen. Sie durften nur wenig Gepäck mit sich tragen und nicht mehr als 10 Reichsmark. Die Maßnahmen betraf häufig Menschen, die ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht hatten. Sie rissen Familien auseinander. Hinzu kam, dass der Höhepunkt der Verhaftungen und Deportationen auf einen Freitag und Samstagmorgen fielen, dem Schabbat. Die Gesetze der Tora verboten es gläubigen Jüdinnen*Juden, an diesem Tag lange Reisen oder Fußmärsche auf sich zu nehmen.

Insgesamt wurden etwa 17.000 jüdische Menschen mit Sonderzügen an die polnische Grenze deportiert. Ein Großteil von ihnen kam zum polnischen Grenzort Zbąszyń/Bentschen. Die ersten Transporte konnten die Grenze noch durch die überraschten Grenzbehörden überqueren, die allerdings später die Einreise verweigerten. Daraufhin trieben deutsche Polizisten und Wachleute die Menschen zu Fuß über Felder ins Niemandsland im Grenzbereich. Menschen irrten teils Tage durch Wälder und Brachflächen. Am 31. Oktober begann die Polizei mit der Absperrung des Ortes Zbąszyń. Es entstand ein Auffanglager, in denen etwa 8.000 Menschen mitunter monatelang unter katastrophalen Bedingungen festsaßen. Diejenigen, die Verwandte in Polen hatten, konnten zu ihnen weiterreisen. Anderen Ausgewiesenen wurde eine kurzzeitige Rückkehr nach Deutschland gewährt, um ihren Besitz zu verkaufen, den sich häufig auch die Bevölkerung aneigneten, oder ihre Emigration zu organisieren. Nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 kamen viele der Deportierten wieder unter deutsche Herrschaft. Nur wenige überlebten die Shoa.

Aus Münster waren 16 Personen von der „Polenaktion“ betroffen, darunter 5 Familien und eine Einzelperson. Dazu gehörte auch die Familie Teicher. Marjem Teicher wurde am Abend des 28. Oktobers 1938 zusammen mit ihrem Mann Wolf, Vertreter einer Sackgroßhandlung in Münster, und ihrer zweijährigen Tochter Ruth nach Zbąszyń deportiert. Da Marjems Eltern in der polnischen Stadt Krosno lebten, konnte sich die Familie nach kurzer Zeit dorthin durchschlagen. Von Mitte 1941 bis Juni 1942 wurde die Familie Teicher in Kosno ghettoisiert und anschließen ins Zwangsarbeitslager „Fliegerhorst“ verschleppt. Wolf Teicher wurde Anfang 1943 nach Ausschwitz deportiert und erlag im Herbst 1943 den Lagerbedingungen. Marjem und Ruth Teicher überlebten das Arbeitslager. Nach dem Krieg ging Marjem Teicher eine zweite Ehe ein und lebte in Israel. Ruth Teicher lebte als verheiratete Ruth Reifer in den USA.

Auch die jüdische Familie Grynszpan aus Hannover war von der „Polenaktion“ betroffen. Der jüngste Sohn Hermann Grynszpan, geboren 1921, lebte als illegaler Migrant bei seinem Onkel Abraham in Paris und war nicht von der Aktion betroffen. Am 3. November 1938 erhielt er in einem Brief seiner Schwester Berta Auskunft über die Abschiebung und Hoffnungslosigkeit der Familie. Am 7. November beging Hermann eine Verzweiflungstat, kaufte sich einen Revolver, drang in das Gebäude der deutschen Botschaft in Paris ein und erschoss den Botschaftsangehörigen Ernst vom Rath, der am 9. November 1938 starb. Dieses Attentat hatte schwerwiegende Folgen. Die Nationalsozialist*innen instrumentalisierten es als „Angriff des Weltjudentums auf das Deutsche Reich“ aus und nutzen es zum Anlass für die schon lange geplanten Novemberpogrome am 9. November 1938.