Seiteninhalt

„Was ist denn das richtige Format?“

Geschichtsvermittlung im Escape Room „Der Löwe von Münster“

Geschichte spielerisch vermitteln – das machen Matthias Hecking und Winfried Hachmann mit ihrem mobilen Escape Room „Der Löwe von Münster“. Thema ist der Münsteraner Bischof Clemens August Graf von Galen, der im Sommer 1941 gegen die Tötung behinderter Menschen durch die Nationalsozialisten predigte. Mitglieder der Regionalgruppe Münsterland von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. haben den Escape Room im letzten Herbst im Begegnungszentrum einsA in Dülmen besucht. Mit einem der beiden Gründer sprach FSJlerin Jule Richter über das Projekt.

Hallo Matthias: Ein mobiler Escape Room über eine historische Figur hört sich erstmal sehr ungewöhnlich an. Wie kann man sich das „Spiel“ vorstellen?

Die Teilnehmenden begeben sich in die Rolle einer fiktiven Pfadfindergruppe aus dem Jahr 1941.

Ihr Gruppenleiter Karl hat die Predigten von Galens kopiert und Flugblätter erstellt. Die Gestapo hat dies allerdings mitbekommen und ihn am Vormittag verhaftet. Ziel des Spiels ist es, die versteckten Flugblätter durch das Lösen verschiedener Rätsel innerhalb einer Stunde zu finden. Im Laufe der Zeit erhält man aber von zwei Anrufern Hinweise, was man später damit machen soll: Der erste ermutigt zum Verteilen der Flugblätter. Der andere Charakter hingegen lässt sich später versprechen, dass man die Flugblätter aufgrund der gefährlichen Situation vernichtet. Wenn das Spiel geschafft ist und die Flugblätter gefunden sind, steigen wir in die Diskussion ein. Was hätte man gemacht, wenn man 1941 selbst vor der Wahl gestanden hätte, Flugblätter der Predigt zu verteilen? Häufig kommt dann eine sehr mutige Haltung, weil die Angst und Einschüchterung durch die Nationalsozialisten schwer vorstellbar ist. An der Stelle schaffen wir den Transfer zur Gegenwart: Wie ist das eigentlich mit Mut und Gewissen? Gibt es heute im Alltag der Schülerinnen und Schüler Situationen, in denen man einen Schritt mehr wagen muss? Aber haben sie dann auch den Mut, diesen Schritt zu machen? Der Kardinal von Galen - damals noch Bischof - hatte diesen Mut, während viele andere Bischöfe nichts gemacht haben. Das versuchen wir zu übertragen und die Teilnehmenden zu ermutigen, auf ihr Gewissen zu hören und sich einzusetzen.

Wird ihr Konzept oft kritisiert?

Eher selten, aber es gibt Kritik. Unter anderem am spielerischen Konzept, da mit von Galen das Thema der Euthanasie verbunden ist. Es sei zu unsensibel, aus einem so schwierigen Thema ein Spiel zu machen. Es ist aber doch nicht so, als ob wir da einen Witz draus machen und nach Zahlen von Todesopfern oder Ähnlichem rätseln lassen. Das verbietet sich natürlich total, so etwas als Rätsel einzubauen. Mit Themen wie der Euthanasie gehen wir selbstverständlich nicht „spielerisch“ um. Es gibt auch keine NS-Symbole in dem Raum. Das braucht es nicht, um Geschichte zu erzählen. Wir haben an allen möglichen Stellen Sensibilität walten lassen. Ich behaupte, dass wir das sehr gut hinkriegen, genau die Balance zwischen der Ernsthaftigkeit der Thematik und dem Spielerischen zu treffen. Es gibt vorher die Einführung, dann das Spiel und danach die Diskussion. Alle Schüler, die gerade nicht im Raum sind, bekommen ein inhaltliches Begleitprogramm. Die Frage ist doch, wenn man sich mit Geschichte so nicht beschäftigen darf, was ist denn dann das richtige Format, um ein so wichtiges Thema im Bewusstsein der Menschen zu behalten? Man muss beim Format der Zielgruppe entgegenkommen und sich an dem orientieren, was die interessant findet.

Inwiefern achten Sie in ihrem Escape Room auf eine historisch-kritische Auseinandersetzung, sowohl bezogen auf die Thematik als auch auf die Person Kardinal von Galens?

Ich glaube, dass Kardinal von Galen ein differenzierter, aus heutiger Sicht nicht immer verständlicher Charakter war. Sicherlich hätte er auch gegen den menschenverachtenden Hass auf die Juden damals deutliche Worte finden können. Die Rasseideologie der Nazis hat er ja deutlich abgelehnt. Wir möchten ihn nicht als Helden stilisieren und müssen ihn gleichzeitig aus historischer Brille betrachten. Das Bild zeichnen wir durchaus so. Aber im entscheidenden Moment, ist unsere Auffassung, hat sich der Mann viel weiter getraut als viele andere. Er hat Klartext gesprochen und das unter Lebensgefahr - die Gestapo saß in den Kirchen und hat seine Predigten mitgeschrieben. Was eine Auseinandersetzung mit der Zeit angeht: Die Diskussionsgrundlage und somit die Vorbereitung entstehen durch das Spiel. In unserem Raum gibt es Spezialeffekte, durch die man sich, so gut wir das herstellen können, in das Jahr 1941 hineinversetzt fühlt. Dadurch kommen die Spielenden in ihre Rolle hinein und können dann vielleicht ein bisschen besser die Gewissensentscheidung aus der damaligen Perspektive beantworten. Um dann aber zu merken, es geht eigentlich gar nicht darum, was man damals gemacht hätte. Das ist uns ganz wichtig. Es geht nicht darum, jetzt zu entscheiden, was hätte ich vor 80 Jahren gemacht, weil man das sowieso nicht entscheiden kann. Wir müssen ja zum Glück niemals in dieser Zeit leben. Wie die NS-Diktatur die Menschen mit Angst überzogen hat, ist natürlich schwer nachvollziehbar, aber es entbindet uns nicht davon zu sagen: Heute kann ich eine mögliche Gewissensentscheidung treffen - und zwar ohne die Gefahren von damals. Deshalb muss es uns heute gelingen, an den entsprechenden Stellen die mutige Entscheidung zu treffen.

Wird dieser Handlungsappell von den Teilnehmenden verstanden?

Ja, auf jeden Fall, die verstehen den Zusammenhang zwischen damals und heute. Die Hoffnung ist natürlich immer, dass so eine gewisse Trägheit bei einigen überwunden wird – die Einstellung “Das ist doch gar nicht so wichtig, ich kann mich doch da raushalten.” Genau da setzen wir an. Wir wollen auf keinen Fall in der Geschichte stehen bleiben, sondern schauen, wie man daraus heute bestmöglich lernen kann. Eben auch merken, dass die Menschen in den 1920er oder 30er Jahren gar nicht so anders waren, als wir es heute sind. Wenn die Spielenden, gerade auch Schülerinnen und Schüler merken, dass sie ja auch in dieser Situation gesteckt haben könnten damals: Wie hätte ich mich entschieden? Jetzt habe ich ja die Chance, es besser zu machen! Nämlich mich vorher schon zu entscheiden, den Finger zu heben, das Ausrufezeichen zu setzen.

Nehmen die Teilnehmenden die Inhalte durch das spielerische Konzept besser auf?

Ja, absolut. Zuletzt waren wir an einer Schule in Herne, da haben wir drei Tage lang gespielt. Die waren alle komplett begeistert und haben mitgezogen und sich an der Diskussion beteiligt. Vielleicht haben sie den coolsten Geschichtsunterricht in ihrer Schulzeit erlebt. Man ist als Schüler oder Schülerin in einem Raum und kann zum ersten Mal ein Wählscheibentelefon oder eine Schreibmaschine bedienen. All das hat man ja noch nie gemacht und das ist dann eben spannend oder aufregend. Man interagiert, man hat eine Gruppenerfahrung, ärgert sich oder freut sich über Erfolge. Das macht unheimlich Spaß und dadurch bleibt es in Erinnerung. Und da wir das Ganze einbetten in eine historische Einführung und nachher die Diskussion, bleibt auch diese Debatte hängen. Das ist eigentlich das ganze Konzept und das Ziel des Spiels. Man erreicht natürlich nicht alle Spielenden, aber es bleibt bei den meisten viel hängen.

Wie alt ist die Hauptzielgruppe, die den Escape Room spielt?

Das passt zu der Frage, ob man dieses Thema überhaupt als Spiel „verpacken“ darf: Wir finden es wichtig, dass im Unterricht das Thema Nationalsozialismus schon behandelt wurde und ein gewisses Geschichtsverständnis vorhanden ist. Das ist normalerweise ab Klasse 9 der Fall. Daher setzen wir als Mindestalter 14 Jahre voraus. Das Format des Escape Rooms ist grundsätzlich auch super für Jüngere geeignet, das Thema aber eben nicht.

Sollten interaktive/spielerische Vermittlungsformate generell verstärkt in der Geschichtsvermittlung eingesetzt werden?

Natürlich JA! Escape Rooms sind zwar ein relativ neues Phänomen. Ich halte sie aber für eines der besten Mittel, um so etwas zu machen. Man sollte sich da ein bisschen öffnen, was kreative Gruppenspiele angeht. Die Hauptsache ist doch, dass man die Gruppe erreicht. Für ältere Generationen wäre vielleicht ein Würfel- oder Brettspiel genau passend. Wir haben aber junge Menschen vor uns. Man muss nach etwas suchen, was sie auch selbst in der Freizeit machen, wo sie Lust drauf haben. Von Escape Rooms haben zumindest alle schon einmal gehört. Wenn der also in der Schule angekündigt wird, sind sie sofort dabei und müssen nicht überredet werden.

Wie sieht es denn mit der Planung für die Zukunft aus? Wird das Projekt weitergeführt? Sind Erweiterungen geplant?

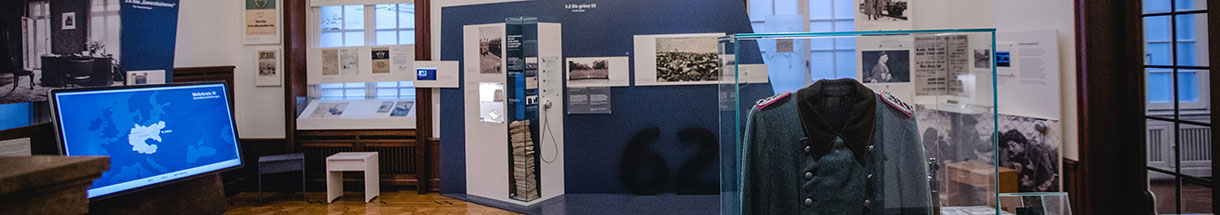

Eine erste Erweiterung haben wir Anfang 2020 bereits vorgenommen. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde St. Ludgerus in Billerbeck wurde eine an den Escape Room angepasste Begleitausstellung entworfen. Mit einigen Vitrinen und Textstelen sind wir in mobiler Art und Weise in der Lage, mehr in die inhaltliche Tiefe zu gehen. Die Pandemie hat einiges verzögert, nun stehen wir aber wieder in den Startlöchern. Einige Buchungen gibt es auch schon für das nächste Jahr.

Vielen Dank, Matthias.

Mehr zum Escape Room: www.loewevonmuenster.de