Seiteninhalt

Von Stolpersteinen, Filmen und Gesprächen

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar

BeLeuchtete Stolpersteine, Ausstellungen und Kunstinstallationen, ein gefülltes Kino und ein Gespräch mit Polizistinnen und Polizisten: Auf verschiedenste Weise gedachten Münsteraner/-innen und Mitarbeitende der Villa ten Hompel am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus.

Villa-ten-Hompel-Projekt im Zentrum der Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag der Polizei Hamburg

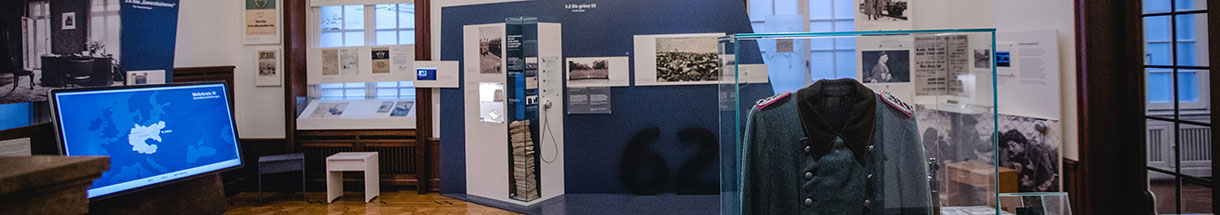

„Den Tätern auf der Spur“ - nicht zufällig war das Thema am 27. Januar in Hamburg gleichlautend mit dem Titel des durch die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) geförderten Projekts der Villa ten Hompel. Herzstück war hier 2021 eine zweiteilige Begegnung junger polnischer und deutscher Polizeianwärter/-innen sowohl in Münster als auch an den Tatorten von Ordnungspolizisten in Warschau und im Raum Lublin – und genau dieses Herzstück thematisierte Peter Römer, Wissenschaftlich-Pädagogischer Mitarbeiter der Villa ten Hompel, vor über 100 Teilnehmenden der Polizei Hamburg.

„Polizei und Historiker/-innen eint manchmal dasselbe Ziel: Wir möchten Verbrechen ermitteln, Motive verstehen und uns Spuren erschließen.“, so Römer eingangs, bevor er sowohl die historische Dimension der Beteiligung von Polizisten am Holocaust verdeutlichte, wie auch die Projektidee vorstellte. „Ausgehend von den Schreibtischen hin zu den Mordorten haben wir die Verbrechen der Ordnungspolizei im NS in ihrer Planung, ihren Motiven und ihrer Ausführung erkundet“, erläuterte Römer.

Dabei widmete sich das Projekt dem Thema „Polizei und Holocaust in Europa“ mit den Tat-Komplexen Ghetto (am Beispiel Warschau und Lublin), Deportationen (etwa von Dortmund nach Zamosc) und Erschießungen. Unter anderem führte die Fahrt daher auch ins polnische Jozefow, wo Angehörige des Reserve-Polizei-Bataillons 101 aus Hamburg 1.500 Jüdinnen und Juden erschossen. In relativ kurzer Zeit wurde Morden zur alltäglichen Aufgabe von Polizisten, führte Peter Römer aus. Jedes zehnte Holocaust-Opfer sei durch einen Polizisten erschossen worden – ein so genannter „Befehlsnotstand“ bestand dabei nicht.

Emotional wurde es im Austausch mit Philipp Heck. Er konnte als Kriminalkommissar-Anwärter auf Seiten der Hamburger Polizei an dem Austauschprojekt teilnehmen. Im Gespräch mit Peter Römer betonte der Student: „Ich denke, dass wir mehr Wissen brauchen. Es gibt so viele Tatkomplexe.“ Der Besuch der Täterorte in Polen stelle ein anderes Erleben von Geschichte dar. Philipp Heck war der nachhaltige Eindruck des Erlebten noch immer anzumerken: „Das Ausmaß von Tötungen ist abstrakt und schwer zu fassen. Wenn man vor Ort ist, begreift man es auf einer anderen Ebene.“ Erinnerungen an diese Ereignisse zu verbreiten, sei wichtig, so Hecks Appell, um gegenüber Rassismus zu sensibilisieren.

Es sei wichtig, sich der Gefahren zu erinnern, das Ausgrenzen von Menschen habe nicht nur in der Historie stattgefunden, mahnte Thomas Model, der Leiter der Akademie der Polizei, die die Gedenkveranstaltung ausrichtete. Die Polizei habe besondere Befugnisse und Aufgaben, bemerkte auch der Hamburger Polizeipräsident Ralf-Martin Meyer, und stehe deshalb unter kritischen Augen.

Der Polizeiwissenschaftler und Kriminologe Prof. Dr. Rafael Behr wies mit Blick auf das polizeiliche Neutralitätsgebot darauf hin, dass „das Nichts-Sagen heutzutage nicht mehr gleichbedeutend mit Neutralität“ sei. Immer wieder sei die Frage zu stellen: „Wie ist Faschismus möglich?“ Nicht zuletzt betonte er: „Ich habe schon häufig an Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag teilgenommen. Selten ging es mir emotional so nah wie heute.“

Münster gedenkt: Aktion der Münsteraner Schulen

Banner im Rathausinnenhof

„Münster gedenkt“: Ganz in diesem Sinne gestalten Schülerinnen und Schüler in Münster jährlich Projekte zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, die am offiziellen Gedenktag am 27. Januar präsentiert werden. So standen in diesem Jahr „vergessene“ bzw. vernachlässigte Opfergruppen im Fokus der Aktionen: Erst spät erfolgte die Anerkennung von Sintizze und Sinti, Romnja und Roma, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, Zeugen Jehovas und Menschen, die aufgrund ihrer Homosexualität, als sogenannte „Asoziale“ oder aufgrund von körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen im Nationalsozialismus verfolgt wurden – und häufig auch nach 1945 noch Diskriminierung erfuhren und einer Stigmatisierung ausgesetzt waren.

Bereits im September wurde in der Villa ten Hompel über mögliche Formen zur Umsetzung der gemeinsamen Gedenkveranstaltung beraten. Dazu trafen sich Lehrkräfte verschiedener Schulen aus Münster mit Kim Keen und Bettina Röwe, Lehrerinnenabordnung der Bezirksregierung in der Villa ten Hompel, Andreas Determann von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und Peter Schilling von Verein Spuren Finden e. V., der eine Ausstellung zum Themenschwerpunkt konzipiert hat, die in der Bezirksregierung zu sehen ist.

Wie schon im letzten Jahr machte die pandemische Lage der geplanten Gedenkveranstaltung im Rathausinnenhof allerdings einen Strich durch die Rechnung. Kein Grund aber, das Gedenken ausfallen zu lassen! Stattdessen verlegten die Schulen das Gedenken in den virtuellen Raum und zeigten die Ergebnisse ihrer Projekte eher schulintern.

So entstanden etwa Ausstellungen zu und Erinnerungsorte für Opfergruppen und verfolgte Individuen, Z(w)eitzeugengespräche wurden und werden geführt und Münsters Geschichte in Nationalsozialismus und Nachkriegszeit in Stadtrundgängen für Mitschüler/-innen sichtbar gemacht. Kunstinstallationen umrahmten Stolpersteine, um das Schicksal der ehemaligen Verfolgten stärker ins Bewusstsein zu rücken, eine Seite in den Westfälischen Nachrichten gestaltet, in einem Film das Schicksal einer Betroffenen des nationalsozialistische Euthanasie-Programms aufgegriffen, die Gedenkaktionen über eigene Instagram-Accounts veröffentlicht und auch über heutige Diskriminierungsformen und eigene Werte gesprochen.

Vielen Dank an alle Schülerinnen und Schüler, die sich an der Aktion #Münstergedenkt beteiligt haben!

Schicksale von Verfolgten reflektieren und beLEUCHTEN

Teilnehmende warfen Lichter auf die Stolpersteine der Familie Gumprich

Bundesweit ist der 27. Januar der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. In Münster aber ist dieser Tag mit einem zweiten historischen Ereignis verbunden. 1942 ereignete sich am 27. Januar die zweite Deportation von jüdischen Menschen aus Münster in das Rigaer Ghetto. Bereits im Dezember 1941 waren hunderte als jüdisch markierte Männer, Frauen und Kinder aus dem Münsterland verschleppt worden. Das Ziel dieser Verbrechen, an denen neben Polizisten auch Mitarbeitende anderer Verwaltungen und selbst Nachbarinnen und Nachbarn beteiligt waren, war die Ausgrenzung, Ausbeutung und Ermordung der Menschen, die nicht als Teil der sogenannten „Volksgemeinschaft“ galten.

Zwölf Personen aus vier Familien waren von diesem zweiten Transport aus Münster betroffen:

- Emma, Käthe und Louis Eichenwald, die aus dem sogenannten “Judenhaus” am Kanonengraben 4 deportiert wurden. Stolpersteine erinnern an ihrem letzten frei gewählten Wohnort in der Leerer Straße 38 in Burgsteinfurt an die Familie.

- Carl Hein, dessen letzter freier Wohnort die Hafenstraße 34 war.

- Irma, Albert, Marianne, Rudolf, Sonja und Uri Gumprich, zuletzt aus freien Stücken wohnhaft in der Südstraße 44.

- Mathilde und David Perlstein, zu deren Gedenken Stolpersteine in der Münzstraße 49 verlegt wurden.

Um ihr Schicksal zu vergegenwärtigen und stärker ins Bewusstsein zu rücken, forderte das Team der Villa ten Hompel im Rahmen der Aktion "Deportationen sichtbar machen" dazu auf, um 19 Uhr als Teil der bundesweiten Gedenkaktion „Lichter gegen Dunkelheit“ ein Licht auf ihre Stolpersteine zu werfen – ganz gleich, ob mit einer Kerze, dem Lichtkegel der Smartphone-Taschenlampe oder dem Fahrradlicht. So kamen etwa in der Südstraße Menschen verschiedener Generationen zusammen, die gemeinsam Stolpersteine beLEUCHTETEN und es entstanden Gespräche über das historische Geschehen und darüber, wie Gedenken in Zukunft stattfinden könnte.

Auch an vielen anderen Stellen gedachten die Menschen in Münster der Opfer des Nationalsozialismus und teilten ihre Aktionen auf Instagram und Twitter oder sandten Fotos an die Villa ten Hompel. So flossen die Lichtzeichen im Internet zu einem „Lichtermeer“ zusammen.

Wir danken allen Beteiligten für ihr Engagement und freuen uns auf weitere Impulse aus der Gesellschaft darüber, wie wir zukünftig gedenken wollen.

Mehr zur Aktion DeportationenSichtbarMachen