Seiteninhalt

Mehr Austausch, mehr Bildung, mehr Demokratie

Denkanstöße der Jugendbegegnung 2024

Unsere FSJlerin Hanna Schlieker berichtet heute über die internationale Jugendbegegnung 2024 des Deutschen Bundestages.

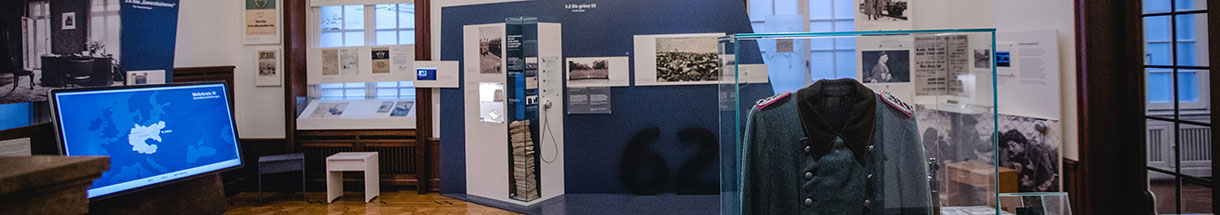

Diese Begegnung fand unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ vom 28. bis zum 31. Januar statt, bei der ich mit über 60 anderen jungen Erwachsenen die Möglichkeit hatte, erinnerungskulturelle Orte wie die Arolsen Archives oder die Gedenkstätte Stille Helden zu erkunden.

Es war eine bestärkende Erfahrung, diese vier Tage mit Menschen zu verbringen, die die Erinnerungskultur durch ihre Arbeit stützen. Dabei wurde klar, wie gefährdet diese Arbeit durch die aktuelle politische Situation ist, aber auch, welchen hohen Wert historisch-politische Bildung dadurch für unsere Gesellschaft hat.

Was mich seitdem nicht loslässt, ist das Gefühl, welches die Forderungen „Nie wieder!“ oder „Nie wieder ist jetzt“ in mir auslöste. Was auf den ersten Blick klar erscheint, erhält eigentlich erst durch den Kontext seinen Adressaten und seine Bedeutung als Appell, als Versprechen oder als eine Forderung. Diese Uneindeutigkeit kann ein Grund dafür sein, dass der Satz so wirken kann, als solle er Verantwortungsbewusstsein ausdrücken, ohne ein eigenes aktives Handeln vorauszusetzen. Dabei muss mehr von dem passieren, wofür die Jugendbegegnung stehen sollte: mehr Austausch, mehr Bildung, mehr Demokratie.

„So hat es damals auch angefangen“, sagt die Holocaustüberlebende Margot Friedländer in einem Interview mit den Tagesthemen. Wir sind schon längst an einem Punkt angekommen, an dem das reine Sprechen von „Nie wieder ist jetzt“ nicht mehr ausreicht. Es erfordert ein aktives Handeln und nicht einen Appell, dass gehandelt werden sollte. Das hat auch die Podiumsdiskussion während der Begegnung deutlich gemacht. Wir kamen unter anderem mit der Zeitzeugin Eva Szepesi und den Nachfahren verschiedenster Generationen in den Dialog, was für sie das Sprechen über erlebte und weitergegebene Traumata bedeutet. Es muss so ermüdend sein, aus dem Schuldgefühl, für diejenigen zu sprechen, die es nicht mehr können, sein Trauma immer wieder neu aufleben zu lassen. Die Angst, dass sich alles wiederholen kann, muss so an den Kräften zerren.

Es muss so frustrierend sein, jahrzehntelang vor Demokratiefeindlichkeit und Ausgrenzungen zu warnen, während beides in Deutschland zunimmt. Ein anderer Teilnehmender der Jugendbegegnung fragte Eva Szepesi nach der Podiumsdiskussion, welche Frage sie sich wünscht, gestellt zu bekommen, die sie aber nie jemand fragt. „Wie geht es dir?“, antwortete sie. Es lies mich bis heute nicht los. Mir wurde die Komplexität der Rolle von Zeitzeug*innen klar: Als Zeitzeugin ist sie ständig mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, während sie auch ein neues Leben im Hier und Jetzt führt. Sie ist nicht nur Holocaustüberlebende. Sie ist Mutter und Großmutter. Sie ist Eva Szepesi, die so viel mehr ausmacht, als ihr Schicksal während der Zeit des Nationalsozialismus. Natürlich begleitet ihre Vergangenheit sie weiterhin. Die Last ihrer Rolle ist die Ambivalenz: die Wichtigkeit ihrer Gespräche, um zu gedenken und aufzuklären, aber auch der damit verbundene Schmerz.