Seiteninhalt

Nachhaltige Eindrücke über Täterschaft und Widerstand in Białystok

„Wir wollten den Zaun stürmen und einreißen, damit die Menschen oder ein Teil der Menschen fliehen könnten.“

Chaika Grossmann, Aufständige im Białystoker Ghetto

Aus Anlass des 80. Jahrestages des Ghetto-Aufstandes in der polnischen Stadt Białystok war kürzlich Peter Römer für die Villa ten Hompel vor Ort. Er konnte sich auf einer durch das Bildungswerk Stanislaw Hantz organisierten Bildungsreise fortbilden und so Kenntnisse über jüdischen Widerstand wie auch Täterhandeln während der deutschen Besatzungszeit vertiefen. Die organisatorische wie auch inhaltliche Reiseleitung durch Dr. Andreas Kahrs und Dr. Mario Wenzel setzte die Reiseteilnehmer*innen bestens im Bild. Die Reise führte neben Białystok auch an NS-Verbrechensorte in der Umgebung wie das „Aktion Reinhard“-Lager Treblinka. Dort endete die Reise symbolisch in Gedenken an die Białystoker Jüdinnen und Juden, die zu großen Teilen in Treblinka ermordet worden waren. Ihnen ist dort ein großer Gedenkstein gewidmet.

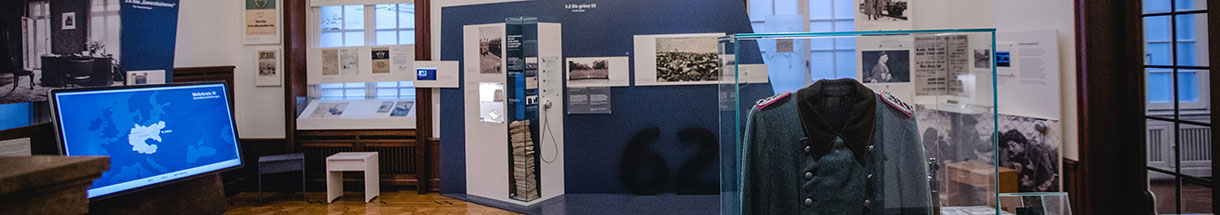

Białystok ist in der Dauerausstellung der Villa ten Hompel ein zentraler Tatort durch Einheiten der Ordnungspolizei, die in unserem Haus ihren Dienstsitz hatten. Die Stadt war ein Zentrum jüdischen Lebens in der Region, fast die Hälfte der Bevölkerung war jüdisch. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 verübten deutsche Ordnungspolizisten an der jüdischen Bevölkerung von Białystok ein Massaker. Mindestens 800 Jüdinnen und Juden wurden in der Hauptsynagoge eingesperrt und das Gebäude von den Polizisten in Brand gesteckt. Die Opfer verbrannten bei lebendigem Leibe. Das beteiligte Polizeibataillon 309 wurde auch aus der Villa ten Hompel am Kaiser-Wilhelm-Ring als damaliger Kommandozentrale der uniformierten Polizei befehligt. Aus den Quellen geht hervor, dass die Kölner Polizisten dabei ohne klaren Befehl und teils im Konflikt mit der Wehrmacht vor Ort diesen Akt genozidaler Gewalt unter Zeugenschaft der Stadtbevölkerung durchsetzten. Der Sommer 1941 und hierbei eben auch das Massaker von Białystok gelten als Übergang vom Massenmord zum Genozid und somit als Schlüsselmonate der Shoah. Die Beteiligten des Bataillons 309 wurden im Anschluss durch die Wehrmacht ausgezeichnet und das genozidale Verbrechen so legitimiert, fortan in der Region jedoch stärker außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung gemordet – so etwa in Pietrasze, heute am Stadtrand von Białystok gelegen. Dort ermordete Recklinghäuser und Wiener Polizisten über 1000 jüdische Männer.

Beide Tatorte wurden durch die Reisegruppe besucht und mit Hilfe von Zeugenaussagen und Bildmaterial das historische Geschehen sichtbar gemacht und so für Römer ein breiteres Verständnis zentraler Erzählstränge in der Dauerausstellung der Villa ten Hompel ermöglicht.

Neben dem Handeln polizeilicher Täter ging es zentral um jüdischen Widerstand. Im August 1943 kam es zu unter Beteiligung der Überlebenden Chaika Großmann zum bewaffneten Kampf gegen die NS-Besatzung. Das Ghetto sollte liquidiert, die Bewohner*innen nach Treblinka, Majdanek und Auschwitz deportiert werden. Bis zu 500 jüdische Widerständler*innen, bewaffnet mit 25 Gewehren und 100 Pistolen sowie Molotowcocktails, griffen deutsche Besatzer an – die mit Brandanschlägen und Panzer-Einsatz den Aufstand niederschlugen. Einigen gelang es, aus dem Ghetto auszubrechen und sich Partisan*innen im Wald anzuschließen. Chaika Großmann schildert ihre Überlebens- und Widerstandsgeschichte als Mitglied der sozialistisch-zionistischen Jugendorganisation „Hashomer Hatzair“ später in ihrem Buch „Die Untergrundarmee“ sowie im Film „Mir zeynen dor“, den die Teilnehmenden vor Ort sehen konnten.

Offizielle Gedenkfeier an den Ghetto-Aufstand unter Beteiligung der polnischen Armee und US-Außenminister Blinken

Die Reisegruppe besuchte am „Platz der Helden des Ghettos“ die zentrale Gedenkveranstaltung für den Aufstand im Białystoker Ghetto und bekam so einen Eindruck der komplexen heutigen Geschichtskultur unterschiedlicher Nationen. Die polnische Armee begleitete die Zeremonie mit Salvenschüssen. Der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken schaltete sich per Videobotschaft zu. Ihn verbindet eine besondere Geschichte mit Białystok: Sein Stiefvater war Samuel Pisar, Holocaust-Überlebender aus Białystok, später Mitarbeiter von US-Präsident John F. Kennedy. Seine Familie war bei der Zeremonie anwesend und legte für ihre Vorfahren Stolpersteine vor dem ehemaligen Wohnhaus an, eine in Polen noch eher unübliche Erinnerungsform, die in Deutschland entwickelt wurde.

Insgesamt war die Bildungsreise extrem ertragreich. Die Eindrücke und das Erlernte wird in die pädagogischen Projekte wie auch in die Forschungsarbeit der Villa ten Hompel einfließen, potenziell auch in Bildungsprojekte vor Ort.