Seiteninhalt

Die Polizei und der Holocaust

Projektauftakt für 26 Polizeibedienstete an Gedenkstätten in Münster und Westerbork

Ende Oktober konnte am Geschichtsort Villa ten Hompel in Münster ein besonderes Projekt gestartet werden: Wir empfingen 26 Polizeibedienstete aller Alters- und Hierarchiestufen aus Deutschland und Österreich, die sich erfolgreich auf die Teilnahme im dreiteiligen Projekt „Die Polizei und der Holocaust“ beworben hatten. Knapp 200 Polizeibedienstete hatten insgesamt ein Motivationsschreiben bei der Projektleitung, Dr. Andreas Kahrs und Nora Zirkelbach von der „what matters gGmbh“, eingereicht. „What matters“ hatte sich erfolgreich um Mittel der EU-Kommission beworben und kooperiert für das Projekt sowohl mit dem Geschichtsort Villa ten Hompel als auch mit dem World Jewish Congress.

Während des nachhaltigen Bildungsprojekts treffen sich die 26 Teilnehmer*innen zwischen Herbst 2024 bis zum Frühsommer 2025 zu drei Workshops in Form von Bildungsreisen in Münster, Wien und an mehreren Orten in Polen. Die zugrundeliegende Idee des Projekts ist es, historische Wege von Ordnungspolizisten während der NS-Zeit nachzuverfolgen: von Schreibtischtäterorten wie der Villa ten Hompel als ehemaliger Polizeizentrale hin zu Ausführungsorten des „Holocausts durch Kugeln“. Epochenübergreifende ethische Diskussionen stehen neben historischer Wissensvermittlung im Mittelpunkt. Wie konnten damals in Deutschland und Österreich „normale Männer“ zu Tätern und Tatgehilfen einer totalitären Diktatur werden und welche Rückschlüsse können Polizisten heute für ihr Berufsverständnis daraus ableiten, um Demokratiegefährdungen aktiv entgegenzuarbeiten – und dies über Ländergrenzen hinweg.

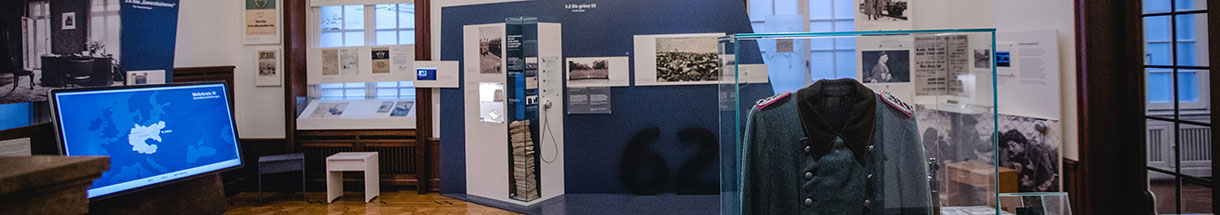

Das Projektteam (Nora Zirkelbach, Dr. Andreas Kahrs (beide what matters gGmbh), Thomas Köhler und Peter Römer (beide Geschichtsort Villa ten Hompel) und per Grußbotschaft Frank Fischer (World Jewish Congress) empfingen die Teilnehmenden am 28. Oktober 2024 gemeinsam mit Villa-Leiter Stefan Querl an Münsters Geschichtsort. Am Vormittag standen die persönlichen Werte der Polizeibediensteten in ihrer aktuellen Berufsausübung im Vordergrund. Ihre individuellen Wertvorstellungen nahmen sie als geistiges Handgepäck mit in die Dauerausstellung „Geschichte – Gewalt – Gewissen“. In einem partizipativen Rundgang, in dem die Teilnehmer*innen selbst inhaltliche Schwerpunkte setzen konnten, wurden die Dimensionen der Verbrechen der NS-Ordnungspolizei und die durchaus weitreichenden Handlungsoptionen einzelner Polizisten ebenso deutlich wie Kontinuitäten im Beruf und Aspekte der Nicht-Aufarbeitung in der deutschen Nachkriegsgesellschaft.

Am zweiten Seminartag konnte eine besondere trinationale Begegnung stattfinden: Eine Exkursion in die niederländische Gedenkstätte Kamp Westerbork führte deutsche, österreichische und niederländische Polizeibedienstete (hier speziell von der niederländischen Polizeiakademie und dem Verband jüdischer Polizist*innen in den Niederlanden) zusammen. Unter Anleitung von Saskia Poelmann, pädagogische Mitarbeiterin der Gedenkstätte Kamp Westerbork, gab es Einblicke in die Handlungsoptionen niederländischer Polizisten zu Zeiten der deutschen Besatzungszeit von 1940 bis 1945, die zwischen Kollaboration und Widerstand changierten. Peter Römer diskutierte mit allen Anwesenden die Frage, ob es einen Kern polizeilichen Wirkens gibt, der quer durch alle Epochen und Systeme gilt, was zu einer lebhaften Frage um den Umgang mit „Neutralität“ angesichts sich gegenwärtig verschiebender und radikalisierender Sagbarkeitsregeln in allen drei Ländern führte.

Der Rundgang auf dem Gelände des ehemaligen Durchgangslagers Westerbork verband Münster, Westerbork und Sobibor, einer im Mai 2025 in Polen zu besuchenden Gedenkstätte, miteinander: So verantworteten Ordnungspolizisten die Deportation von 107.000 niederländischen Jüdinnen und Juden in die Lager Auschwitz-Birkenau wie auch Sobibor mit. Hier, in Sobibor sowie an anderen Orten im südöstlichen Polen werden sich die Projektteilnehmer*innen im Mai 2025 wieder treffen und Aspekte der polizeilichen Verantwortung an NS-Verbrechen miteinander diskutieren.

Nach dem Besuch in Westerbork stoppte die Seminargruppe noch in Appelbergen. Dort waren deutschen Besatzungsverbrechen das Thema: Thomas Köhler gewann Kontakt zu einem Angehörigen von Ermordeten im Rahmen eines polizeilichen Verbrechens der Deutschen in der Besatzungszeit in Appelbergen, etwa eine halbe Stunde von Westerbork entfernt.

An dem dort eingerichteten Gedenkstein berichtete Euwe de Jong den Teilnehmenden vom Maistreik 1943, in dessen Kontext Jugendliche als Streich einen Baumstamm über die Straße gelegt hatten. Daran beteiligt war auch Euwes Vater Foppe. Als menschenverachtende Vergeltung für diese Lappalie ordnete Johann Mechels, Ordnungspolizeioffizier aus Bremen, die Ermordung von 16 willkürlich festgenommenen niederländischen Zivilist*innen ohne Prozess und ohne Absprache mit Vorgesetzten an. Unter den Erschossenen war auch Euwes Großvater, das jüngste Opfer war erst 13 Jahre alt. Ihre Leichen wurden im Moor in einem Waldgebiet nahe Appelbergen versenkt. Während Johann Mechels in der Nachkriegszeit Karriere in der niedersächsischen Polizei machen konnte, sprach Foppe de Jong erst kurz vor seinem Tod als über 90-jähriger über seine Beteiligung an der Blockade durch einen Baumstamm. Für die Toten fühlte er sich verantwortlich, obwohl die wirkliche Verantwortung für die Morde allein bei Johann Mechels lag. Für die Teilnehmenden war es nach eigener Aussage ein sehr intensives und emotionales Gespräch mit Euwe de Jong.

Die erste der drei Bildungsreisen im Projekt führte in nur zwei Tagen bereits zu mehreren intensiven Beschäftigungen mit Geschichte und Gegenwart des eigenen Berufs. Das Projekt wird dabei extern evaluiert und wissenschaftlich begleitet.