Seiteninhalt

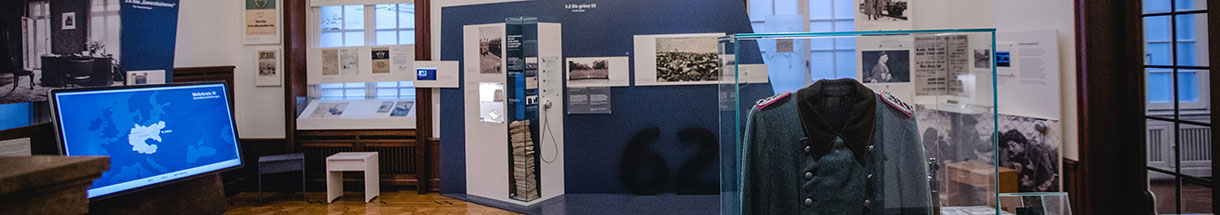

Historisches Lernen an Erinnerungsorten der doppelten Diktaturgeschichte

WWU Seminar mit Exkursion und Werkstatt zur Gedenkstättendidaktik

Im Wintersemester 2021/22 nahm eine Gruppe Münsteraner Studierender das Angebot der WWU wahr, an dem Seminar “Historisches Lernen an Erinnerungsorten der Doppelten Diktaturgeschichte. Exkursion und Werkstatt zur Gedenkstättendidaktik” von Prof. Saskia Handro teilzunehmen. Ziel des Seminars war nicht nur die Vermittlung didaktischer Methoden der Gedenkstättenpädagogik, sondern auch und vor allem praktischer Aspekte zur Planung und Durchführung von Exkursionen mit Schülerinnen und Schülern. Die Schwerpunkte des Seminars sollten neben dem realen Erfahren verschiedener Gedenkstätten, deren jeweiligen Bildungsmöglichkeiten und der Zusammenarbeit mit dort aktiven Fachkräften besonders das eigenständige Ausarbeiten von Vermittlungskonzepten zur Vor- und Nachbereitung vor Ort in Berlin sein.

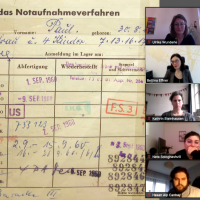

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen konnte die geplante Exkursion nach Berlin nicht stattfinden. Dank der Kooperation der verschiedenen Bildungsstätten und den dort zuständigen Akteuren wurde das Seminar aber im Onlineformat durchgeführt.

Im Zuge dieses Onlineformats wurden auch Teamerinnen und Teamer aus dem Kontext der “Spurensuche DDR” Seminare eingeladen, die in Zusammenarbeit der Villa ten Hompel und dem Franz-Hitze Haus organisiert werden. Am Ende des Seminars konnten sie ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Schulklassen und der Organisationsarbeit solcher Seminarfahrten beisteuern.

Die Studierenden formulierten klar, dass ein Onlineseminar zwar als Möglichkeit, auch während der Pandemie mit Gedenkstätten zu arbeiten, sinnvoll und lehrreich ist, die fehlende reale Erfahrung der verschiedenen Gedenkstätten aber ein großes Defizit darstellt. Die Orte wurden als von sich aus wirkend empfunden und das Fehlen dieser Erfahrung wurde explizit wahrgenommen. Nichtsdestotrotz wurde während des Seminars deutlich, dass aufgrund des Onlineseminars gerade die Arbeit in Kleingruppen auch als Chance wahrgenommen wurde, um effektiv und zielorientiert zu arbeiten. Dies war nicht zuletzt auch wegen des bemerkenswerten Einsatzes und der Hilfsbereitschaft der verschiedenen Bildungsfachkräfte der Gedenkstätten möglich.

Die Studierenden erarbeiteten interessante Konzepte; beispielsweise ein Fototagebuch für den Besuch der Gedenkstätte Berliner Mauer, das es Schülerinnen und Schülern ermöglichen soll, ihre Lernfortschritte zu dokumentieren und zu reflektieren. Hier wird vor allem die Subjektivität im Kontext historischer Sachverhalte deutlich, da die Gedenkstätte selbst viel mit Fotografien arbeitet und diese eben die subjektive Wahrnehmung des Fotografen darstellen.

Dr. Axel Janowitz erläuterte, dass eben diese Subjektivität in der Arbeit mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen im Stasi-Unterlagen-Archiv deutlich gemacht wird und klar aufgezeigt werden kann, wie sich Erinnerungen und Erzählungen nach Einsicht in die eigene Akte verändern können. Die Mischung von Akten, Zeitzeugengesprächen sowie Aufzeichnungen von Interviews mit Zeitzeugen überzeugte die Studierenden vom Konzept des Lernorts und es wurde insbesondere betont, dass ein sonst stark textlastiger Ort wie ein Archiv spannend und an den Interessen von Schülerinnen und Schülern orientiert genutzt werden kann.

Im Kontext der Planung und Durchführung von Studienfahrten mit Schülerinnen und Schülern konnten die Teamenden der Villa ten Hompel ihre Erfahrungen beisteuern und so bei den Studierenden ein Bewusstsein für Gruppendynamiken und die individuellen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern schaffen - neben den ganz praktischen Problemen wie Zeitmanagement und tatsächlicher Durchführbarkeit einzelner Ideen.

So herrschte ein reger Austausch über die Zusammenarbeit mit Bildungsfachkräfte der Gedenkstätten, mögliche problematische Erfahrungen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Quellen in Form von Fotos, Akten und Feldpostbriefen. Gerade die emotionale Dimension eines Gedenkstättenbesuchs wurde thematisiert und erarbeitet. Der Beutelsbacher Konsens war den Studierenden ein Begriff; aber gerade Methoden, um Schülerinnen und Schüler im Falle einer emotionalen Überforderung aufzufangen, wurden von den Studierenden als äußerst hilfreich empfunden. Es wurde deutlich, wie wichtig eine intensive Vor- und Nachbereitung eines Gedenkstättenbesuchs sind und vor allem, von welch besonderer Bedeutung die jeweilige Einordnung von Referierenden vor Ort im Zuge der Nachbereitung ist.

Neben diesen die Emotionalität betreffenden Hilfestellungen durch die Teamenden der Villa ten Hompel war für die Studierenden auch interessant, dass eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern nicht bloß als Lernende wahrgenommen werden darf. Diskussionen auf Augenhöhe sowie ein respektvoller Umgang miteinander, das Lernumfeld als Raum, in dem alle Gedanken und Bedenken frei geäußert werden dürfen und sollen, und vor allem enorme Flexibilität im Umgang mit herausfordernden Situationen wurden insbesondere betont. Vor allem das aus dem Kontext der Villa ten Hompel stammende Credo “Mensch vor Methode” machte die Studierenden darauf Aufmerksam, dass es unter gewissen Umständen wichtiger ist, die spezifischen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern zu erkennen und beachten, um den Erfolg einer Studienfahrt sicher zu stellen und im Auge zu behalten, dass neben dem Erfahrungs- und Lernaspekt vor allem auch ein sozialisierendes Moment von Bedeutung ist, das nicht unterschätzt werden sollte.

In der Gesamtheit des Seminars wurde deutlich, dass eine frühzeitige Auseinandersetzung mit Gedenkstättenpädagogik für Studierende von enormem Nutzen ist und es einen starken Mehrwert mit sich bringt, wenn neben den rein vermittelnden Methoden der historisch-politischen Bildung auch Einflüsse aus der Praxis mit einbezogen werden, um mehrere Dimensionen der zu leistenden Arbeit im späteren Berufsleben zu erfahren und am besten in Zukunft auch praktisch vor Ort zu erlernen.

Mehr zum Projekt: bundfuerbildung.de/geschichtsbewusst