Seiteninhalt

Transnationale Konferenz zum Projekt "The police and the holocaust"

Transnationale Netzwerk-Konferenz im Rahmen des EU-Projekts „Polizei und der Holocaust“

Die Kooperationspartner*innen der Tagung aus Villa ten Hompel, whatmatters ggmbh, world jewish congress, USHMM und Antisemitismusbeauftragte NRW, Sylvia Löhrmann

Vom 17. bis 19. September 2025 tagten Gedenkstättenmitarbeiter*innen, Wissenschaftler*innen und Polizeibedienstete aus acht europäischen Staaten und den USA in der Villa ten Hompel, um am letzten Teil des Bildungsprojekts „Polizei und der Holocaust“ teilzunehmen. Unter der Organisation der Villa ten Hompel, der whatmatters gGmbH und dem World Jewish Congress (WJC) entstand ein Raum für intensiven Austausch, kritische Reflexion und nachhaltige Vernetzung. Gefördert durch Mittel der Europäischen Kommission, widmet sich das Projekt der historischen Aufarbeitung und der Bedeutung dieser Geschichte für die heutige Polizeiarbeit. Die Tagung bildete den Abschluss des Projekts, das zuvor in drei Workshops in Münster/Westerbork, Wien und Polen mit 25 deutschen und österreichischen Polizist*innen durchgeführt wurde. Dabei begaben sich die Teilnehmenden auf historische Spurensuche und diskutierten die Bedeutung dieser Geschichte für ihr Selbstbild und ihr heutiges Handeln als Polizist*innen, wie Andreas Kahrs in der Projektvorstellung unterstrich.

An der Tagung, die von Viktorija Juse und Frank Fischer seitens des WJC begleitet wurde, nahmen etwa 30 Personen aus sieben EU-Mitgliedsstaaten teil, die an Gedenkstätten und Museen der Holocaust-Erinnerung mit Polizeigruppen tätig sind oder in einer europäischen Polizei in der Aus- und Weiterbildung arbeiten bzw. an dem Bildungsprojekt selbst als Polizeibedienstete teilgenommen haben.

Geschichtskultur aus unterschiedlichen Blickwinkeln

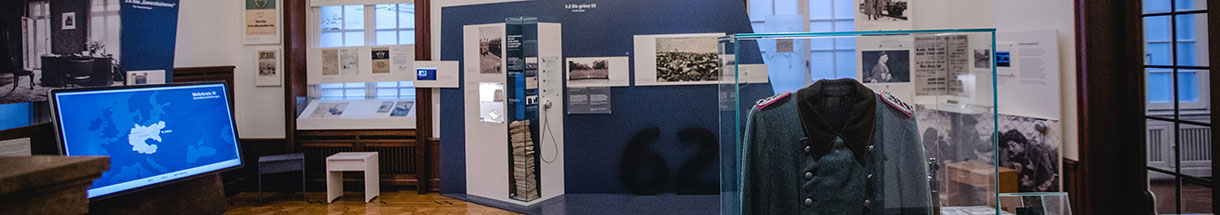

Begonnen wurde die Tagung mit Rundgängen durch den Geschichtsort Villa ten Hompel und die historische Altstadt von Münster. Unter der Leitung von Thomas Köhler, Naomi Roth, Peter Römer und Hannah Voß wurden die Teilnehmenden auf eine intensive Reise in die Vergangenheit mitgenommen. Die Ausstellung der Villa wurde aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet: Zum einen aus der Sicht der Kurator*innen, die die Konzeption und die historische Einbettung der Ausstellung erläuterten, zum anderen aus der Perspektive der Pädagog*innen, die auf die spezielle didaktische Gestaltung und die Herausforderungen bei der Vermittlung von Erinnerungskultur – insbesondere an Polizeibedienstete – eingingen. Diese doppelte Herangehensweise ermöglichte es den Teilnehmenden, sowohl die inhaltliche Tiefe als auch die methodischen Überlegungen aber auch Schwächen hinter der Ausstellung zu verstehen. Darüber hinaus bot der Stadtrundgang die Möglichkeit, die Bedeutung der Villa ten Hompel in Bezug auf NS-Geschichte und Geschichtskultur innerhalb der Stadt besser zu verstehen.

Wissenschaftliche Perspektiven auf polizeiliche Bildung

Eine Rahmung des Austauschs, der im Zentrum stand, bildeten wissenschaftliche Vorträge, die unter anderem das Lernpotenzial historisch-politischer Bildung für die Polizei beleuchteten. Im Mittelpunkt stand dabei die Evaluation des Projekts von Greta Lüking, die in ihrem Vortrag darlegte, ob und wie Bildungsformate an historischen Orten gezielt auf die berufliche Praxis von Polizist*innen zugeschnitten werden können, um nachhaltige Reflexionen und Lernprozesse anzustoßen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse basieren auf qualitativen Analysen von Interviews mit Polizist*innen, die im Rahmen des Projekts an Bildungsreisen nach Polen, Westerbork, Münster und Wien teilgenommen hatten. Die Analyse zeigt, wie diese Erfahrungen an historischen Orten und Tatorten nicht nur das Bewusstsein für die eigene Verantwortung schärfen, sondern auch die Sensibilität für demokratische Werte und rechtsstaatliche Prinzipien fördern. Davon berichten die Polizist*innen, die an den Fahrten teilgenommen hatten, auch im Verlauf der Tagung immer wieder persönlich.

Einen weiteren wichtigen Beitrag leistete Russell Garnett mit seiner Präsentation zur Vermittlungsarbeit am United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) in Washington D.C. Garnett gab einen Einblick in die pädagogischen und erinnerungskulturellen Programme des Museums für US-Polizeibedienstete im Rahmen der Law Enforcement und Leadership Programme. Als internationaler Erinnerungsort spielt das Museum mit jährlich etwa zwei Millionen Besuchenden eine zentrale Rolle in der Vermittlung von Holocaust-Geschichte. Besonders betonte er die Herausforderung, komplexe historische Zusammenhänge so aufzubereiten, dass sie für ein breites Publikum zugänglich bleiben und für ihre eigene Gegenwart relevant.

Tanita Jill Poegel von der Goethe-Universität Frankfurt a.M. weitete die Perspektive der Teilnehmenden. Durch die kritische Einordnung aktueller Studien der Polizeiforschung, etwa zur Verbreitung diskriminierender Einstellungen heutiger Polizist*innen in Deutschland, lenkte sie die Diskussion auf virulente Fragen der Vermittlung mit Polizeigruppen: Wie sollen und können Gedenkstätten mit diesen Befunden umgehen? Wie können polizeiliche Selbstverständnisse befragt und Perspektivwechsel erreicht werden? Im internationalen Austausch der Konferenz diskutierten die Teilnehmenden immer wieder die Frage, was dabei speziell deutsche Spezifika von Polizei sind. Diese wichtigen Erkenntnisse sorgten, moderiert von Naomi Roth, für eine lebhafte Diskussion um Gegenwartsbezüge in der Bildungsarbeit und den Umgang mit Demokratiegefährdungen.

Austausch und Vernetzung

Die Tagung bot Raum für intensiven Austausch und Vernetzung zwischen den Teilnehmenden. Gerade die Gespräche mit den Polizeibediensteten eröffneten vielfältige Einblicke in die institutionellen Kontexte und Herausforderungen. Gemeinsam reflektierten die Anwesenden, mit welchen Formaten und Fragestellungen die historische Rolle der Polizei im Nationalsozialismus als Täterorganisation mit Polizeigruppen verhandelt werden kann, um heute als Grundlage für eine demokratische und rechtsstaatliche Polizeipraxis zu dienen. Workshops und Diskussionsrunden, moderiert von Nora Zirkelbach, ermöglichten einen Austausch über Ansätze, um zukünftig die gewonnenen Erkenntnisse auch in der eigenen Institution umzusetzen.

Mit diesem Projekt setzen die drei Initiatoren – Villa ten Hompel, whatmatters gGmbH und World Jewish Congress – einen Impuls, um Geschichtskultur, wissenschaftliche Forschung und polizeiliche Praxis im transnationalen Kontext miteinander zu verbinden und weiterzuentwickeln. Mit der Netzwerktagung endete das Projekt „Polizei und der Holocaust“, das vor einem knappen Jahr begann und dessen Ziel es war, den Lernprozess aus der Aufarbeitung der Vergangenheit kontinuierlich fortzuführen und so die Polizeiarbeit von heute und morgen demokratisch zu gestalten. Das Projekt verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Geschichte der Polizei im Nationalsozialismus nicht nur als historisches Thema zu behandeln, sondern als wirkmächtigen Teil der polizeilichen Geschichte auf die Polizei als Institution und ihre Mitglieder heute. Dies unterstrich abschließend Sylvia Löhrmann, Beauftragte für die Bekämpfung des Antisemitismus, für jüdisches Leben und Erinnerungskultur des Landes NRW, in ihrem Impulsbeitrag.

Tagungsbericht: Juliana Maul, Universität Münster