Seiteninhalt

„Remembering Westerbork“

Teamenden-Tagung zum Holocaust in den Niederlanden

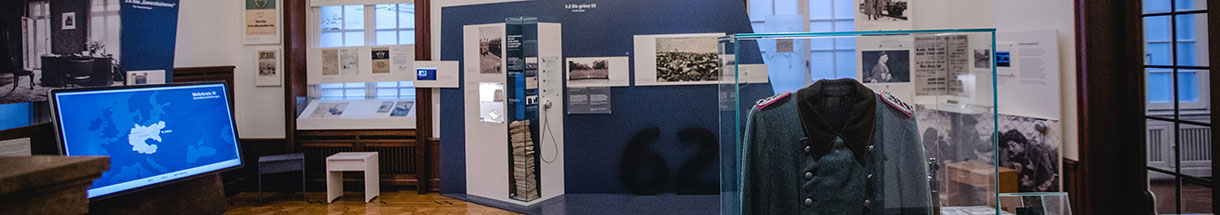

Viele zentrale Orte des Holocaust, Konzentrations- und Vernichtungslager befanden sich im Osten Europas. Aber auch bei einem Blick in die ehemaligen besetzten Länder im Westen Europas deuten sich die Ausmaße der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik an. In die Niederlande flohen beispielsweise nicht nur zwischen 20.000 und 30.000 Menschen vor der Nazidiktatur; von dort wurden auch innerhalb von zwei Jahren circa 107.000 Menschen in die Lager in Osteuropa transportiert. 102.000 von ihnen wurden ermordet. Deswegen fuhren unsere Teamerinnen und Teamer in der diesjährigen zentralen Arbeitstagung der Villa ten Hompel und des Franz-Hitze-Hauses in die Niederlande. Vom 29. September bis zum 1. Oktober sollten unter dem Titel „Remembering Westerbork. Der Holocaust in den Niederlanden“ verschiedene Geschichtsorte und Ausstellungen besucht und neue Impulse für die Seminarreihen der Villa mitgenommen werden.

Am ersten Tag stand der Besuch in der Gedenkstätte Westerbork an. Dieses Lager war ursprünglich als Lager für geflüchtete Jüdinnen und Juden von der niederländischen Regierung eingerichtet worden. Als das NS-Regime sich 1941 dazu entschloss, dass diese aus dem Reichsgebiet verbracht werden sollten, wurde das Lager zu einem Durchgangslager umfunktioniert. Der erste Transportzug mit niederländischen Jüdinnen und Juden verließ am 15. Juli 1942 das Lager. Diejenigen, die innerhalb der Lagergrenzen Arbeit fanden, blieben vorerst von den Deportationen verschont; doch die Angst vor einem drohenden Transport bestimmte dennoch den Alltag.

Durch eine Führung über das Gelände und den Besuch der Dauer- und Sonderausstellung konnten die Teamerinnen und Teamer nicht nur etwas über die Geschichte des Ortes und den Umgang mit fehlenden Spuren auf dem Gelände lernen – immerhin waren die meisten Gebäude lange vor der Etablierung der Gedenkstätte abgerissen oder verkauft worden. Im Gespräch mit den Mitarbeitenden vor Ort zeigte sich auch ein interessanter Unterschied zwischen der Arbeit in der Villa ten Hompel und der niederländischen Gedenkstätte: In Westerbork werden kindgerecht angepasste Programme sogar für Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter angeboten – eine didaktische Herausforderung, die während der Führung über das Gelände auch immer wieder Thema wurde.

Am Nachmittag stand die Weiterfahrt nach Amsterdam an, wo die Gruppe am Freitagmorgen die Ausstellung „Facing Blackness“ der Black Archives und am Nachmittag das Anne-Frank-Haus besuchte. Der Gang durch die historischen Räume erfolgte vor allem still und mithilfe von Audioguides, sodass alle den Ort im eigenen Tempo auf sich wirken lassen konnten. In den Räumen des Hinterhauses versteckte sich in der NS-Zeit Anne Frank zusammen mit ihrer Familie, der Familie van Pels und Fritz Pfeffer auf circa 50 Quadratmetern. Ihre Möbel und fast alle Besitztümer waren nach deren Deportation aus dem Haus geschafft worden. Die wenigen Spuren der Familien, wie beispielsweise die ausgeschnittenen Bilder, mit denen Anne Frank ihr Zimmer dekorierte und die noch heute an den Wänden zu sehen sind, wirken dafür umso stärker.

Um diese Eindrücke und auch die verschiedenen Anforderungen und Herangehensweisen der Geschichtsorte zu diskutieren, blieb danach und am Abreisetag noch genug Zeit, bevor es wieder zurück nach Münster ging.